Chronik des Mainzer Turnverein von 1817 e. V. :

Der Mainzer Turnverein von 1817 weist eine fast 200-jährige Vereinsgeschichte auf, welche die Begeisterung und den

Idealismus der Gründungsmitglieder sowie die schwierigen Jahre nach 1848, den 1.+ 2. Weltkrieg und den Wiederaufbau

danach , bis zum heutigen Zeitpunkt beinhaltet. Der Mainzer Turnverein von 1817 ist der älteste Sportverein in

Rheinland-Pfalz und nach der Hamburger Turnerschaft von 1816 der zweitälteste Verein Deutschlands. Unser Verein hat

die Höhen und Tiefen geschichtlicher Entwicklung in Deutschland miterlebt und dabei das Sportbewußtsein derart gefördert,

so dass er sich heute wie einst ungebrochener Popularität erfreut. Dies galt es chronologisch zusammenzufassen und

bedurfte einer gewissen Zeit und deshalb möchte ich Sie, die Leser dieser Historie, bitten, sich auch die Zeit zu nehmen

um diese Chronik zu lesen.

Bild des Turnvaters Ludwig Jahn

1814/1815 Zwei Besuche Friedrich Ludwig Jahns in Mainz

Der Urvater des Turnens, Friedrich Ludwig Jahn, geboren am 11. August

1778, wurde nach seiner Schulausbildung Lehrer an seiner früheren Schule

Zum grauen Kloster in Berlin, mit dessen Schüler er im Sommer

1810 die ersten Versuche mit Bewegungsspielen und Übungen machte. Im

Frühjahr 1811 wurde von ihm der erste Turnplatz in der Hasenheide bei

Berlin errichtet. Friedrich Ludwig Jahn wurde 1814 als Vorkämpfer der

deutschen Befreiung anerkannt, denn er hatte im Befreiungskampf mit Preußen

1813 gegen Napoleon mitgefochten. Jahn heiratete und wurde der

Generalkommission für deutsche Bewaffnungsangelegenheiten in Frankfurt

zugeteilt. Von dort besuchte Jahn im Jahre 1814 Mainz zum ersten Mal.

Anlässlich der endgültigen Niederwerfung Napoleons im Jahre 1815 kam Jahn

auf dem Wege nach Paris nochmals durch Mainz. Aus diesen Tagen stammen die

entscheidenden Impulse für das Mainzer Turnen, das durch die heimkehrenden

Soldaten und die Stellung von Mainz als Bundesfestung und Sitz eines Regierungspräsidenten unterstützt wird.

August 1817 "Gründung der Ersten Mainzer Turngemeinde"

Ermutigt durch diese zwei Besuche von Jahn in Mainz, trafen zum ersten Male regelmäßig eine Anzahl junger Menschen

zusammen, um sich in der Jahnschen Turnkunst zu versuchen und zu üben; es waren unter anderem Dumont, Krämer, Ebbert,

Wolf, Greiner von Geisenheim und Döpfner von Hochheim.Diese jungen Menschen waren voll Begeisterung für die Sache der

Turnerei und bestrebt gemeinsam "die neue Kunst der Leibesübungen". besonders zu pflegen und zu fördern. Vor den Toren

der Stadt Mainz versammelten sie sich regelmäßig auf einfach hergerichteten Turnplätzen, um durch die kaum bekannt

gewordenen ersten Geräteübungen sowie Gerwurf, Ringen, Springen und Freiübungen ihren Körper zu kräftigen. Jeder

Teilnehmer verpflichtete sich durch Ehrenwort zum pünktlichen Erscheinen und so bildete sich, wenn auch vorerst ohne

geschriebenes Statut, so doch unter festen bindenden Normen im August des Jahres 1817, die Erste Mainzer Turngemeinde.

20. September 1819 Karlsbader Beschlüsse: Verhängung der "Turnsperre"

Die damalige bewegte Zeit zog Jahn und seine Turnerei in den politischen Strudel der Gegensätze zwischen wieder-

erwachendem Deutschtum und bundesstaatlicher Reaktion. Das Wartburgfest, das am 16.Oktober 1817 von der deutschen

Burschenschaft, deren Mitglieder eifrige Anhänger des Turnens waren, gefeiert wurde, und bei dem man in demonstrativer

Weise die herrschende Polizeiwillkür und den Bürokratismus verspottete, brachte Jahn und seine Sache in den Verdacht

die treibende Kraft dieser Veranstaltung gewesen zu sein. Den empfindlichsten Schlag erhielt die Turnsache jedoch

durch die Ermordung des Dramatikers und Heimatdichters August von Kotzebue, der am 13. März 1819 von dem zu den

Gießener Schwarzen gehörenden Turner Karl Ludwig Sand in Mannheim erstochen wurde. Die Bestrebungen der Turnerei als

gemeingefährlich eingestuft, wurde am 20. September 1819 in Karlsbad eine Turnsperre verhängt. Überall wurden die

Turnplätze geschlossen, von einer gemeinsamen deutschen Turnsache konnte nicht mehr die Rede sein. Von den damals 80

Turngemeinden überstanden nur drei die Turnsperre. Dies waren unser heutiger Mainzer Turnverein von 1817, Hamburger

Turnerschaft von1816 und TV Offenbach 1824.

1825 Einrichtung des ersten Turnplatzes bei Mombach

Fester als angenommen hatte jedoch die neue Kunst der Leibesübungen Wurzeln gefasst, als das der erste Sturm sie hätte

vernichten können. Was man unter den Augen der Mainzer-Zentral-Untersuchungskommission nicht frei, öffentlich und

erlaubt tun durfte, wagte man um so eifriger insgeheim zu pflegen. Im Jahre 1825 wurde sogar bei Mombach, auf dem

Kleinen Sand der erste Mainzer Turnplatz eingerichtet. Er musste jedoch bis 1829 wegen ständiger Verfolgung öfters

verlegt werden. Zuletzt turnte man abwechselnd im Karmeliterkloster und in Privathäusern.

6. Januar 1842 Anerkennung der Leibesübungen durch Friedrich Wilhelm IV von Preußen; Ende der "Turnsperre"

König Friedrich Wilhelm IV von Preußen zeigte reges Interesse an einer von Medizinalrat Lorinsor aus Oppeln 1836

veröffentlichten Schrift, in der r auf das schreiende Mißverhältnis zwischen geistiger Ausbildung und Körperschulung

in der Jugenderziehung aufmerksam gemacht wurde. Allerdings erst am 6. Juni 1842 erließ er eine Kabinettsorder, gemäß

derer die Leibesübungen als notwendiger und unentbehrlicher Bestandteil der männlichen Erziehung anerkannt seien.

Aber schon 1 Jahr vor diesem Erlass wagte man in Mainz wieder in die Öffentlichkeit zu treten. Privatlehrer Hofmann

errichtete einen Turnplatz in der Rheinallee. Das Jahr 1842 hatte dann aufgrund der oben genannten Kabinettsorder

entscheidend den Bann turnerischer Unterdrückung gebrochen. Die Mainzer Turngemeinde veranstaltete 1842 ein großes

Schau- und Wetturnen. Die weitere Entwicklung nahm einen günstigen Verlauf und der Verein blühte von neuem.

Im Sommer fand man immer wieder Möglichkeiten auf freien Plätzen zu turnen und im Winter wurde in der Heilig-Geist

Kirche geübt. Im Jahre 1843 erhielt der Verein seine erste Fahne. Aus rot-weißer Seide hergestellt und mit dem

gemalten Wappen der Stadt Mainz versehen, wurde sie aus freiwilligen Beiträgen der Mitglieder beschafft.

1844 Erstes Feldbergfest unter Beteiligung der Mainzer Turner

Am 1.Oktober 1843 beteiligte man sich mit Turnern aus Offenbach, Frankfurt und Hanau am 3. Mittelrheinischen Wetturnen

in Hanau. Diese Vereine bildeten den rheinisch-hessischen Turnbezirk. Zu dem ersten Feldbergfest am 23. Juni 1844

reiste man mit einer stattlichen Zahl Mitglieder an. Man fuhr mit dem Dampfer nach Höchst und wanderte von dort

zum Feldberg. Auch heute noch nehmen Mitglieder unseres Vereins an diesem ältesten deutschen Bergfest teil,

allerdings unter weit bequemeren Bedingungen.

10. Mai 1846 Einweihung des Mämpelschen Turnplatzes

Leider brachte der wachsende Mitgliederbestand aber auch Meinungsverschiedenheiten in die Reihen der Turner. Es kam

zu einer Trennung, der Müllerschen und der Mämpelschen Turngemeinde. Ein von Turnwart Mämpel in der Nähe des Münster-

tores großzügig eingerichteter Turnplatz konnte am 10. Mai 1846 feierlich eingeweiht werden. Zu dieser Feier waren

zahlreiche Turner aus der engeren und weiteren Umgebung erschienen. Diese waren der Mannheimer Turnverein, Turnverein

Offenbach und Teilnehmer aus Hanau, Frankfurt, Darmstadt und Heidelberg.

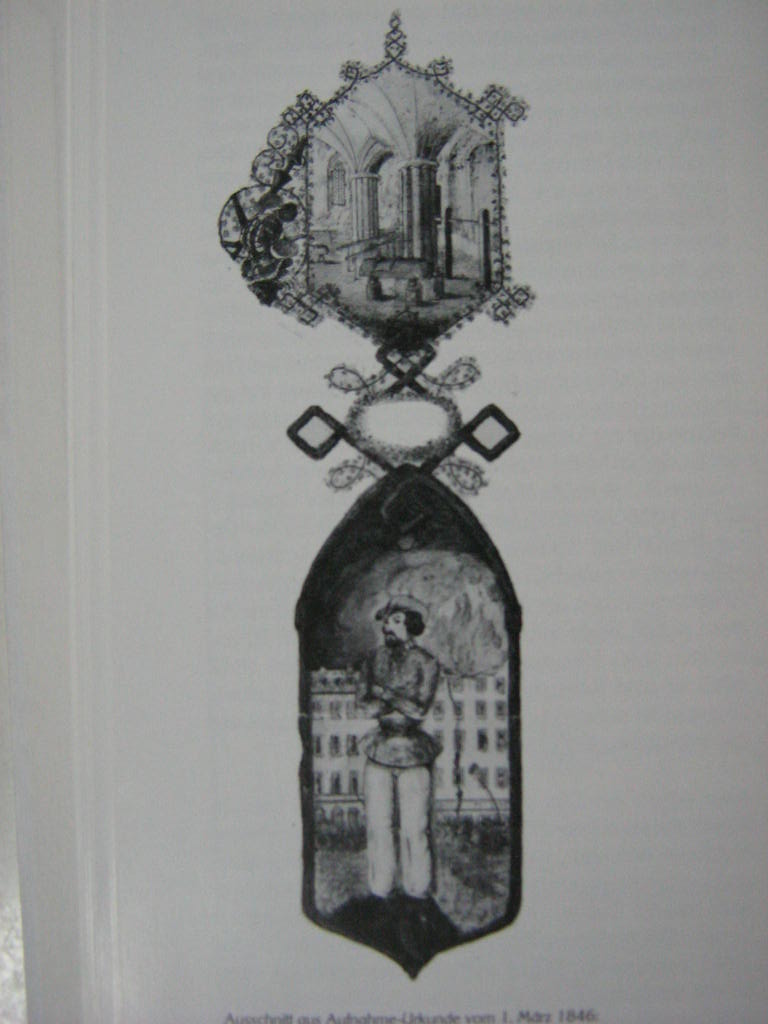

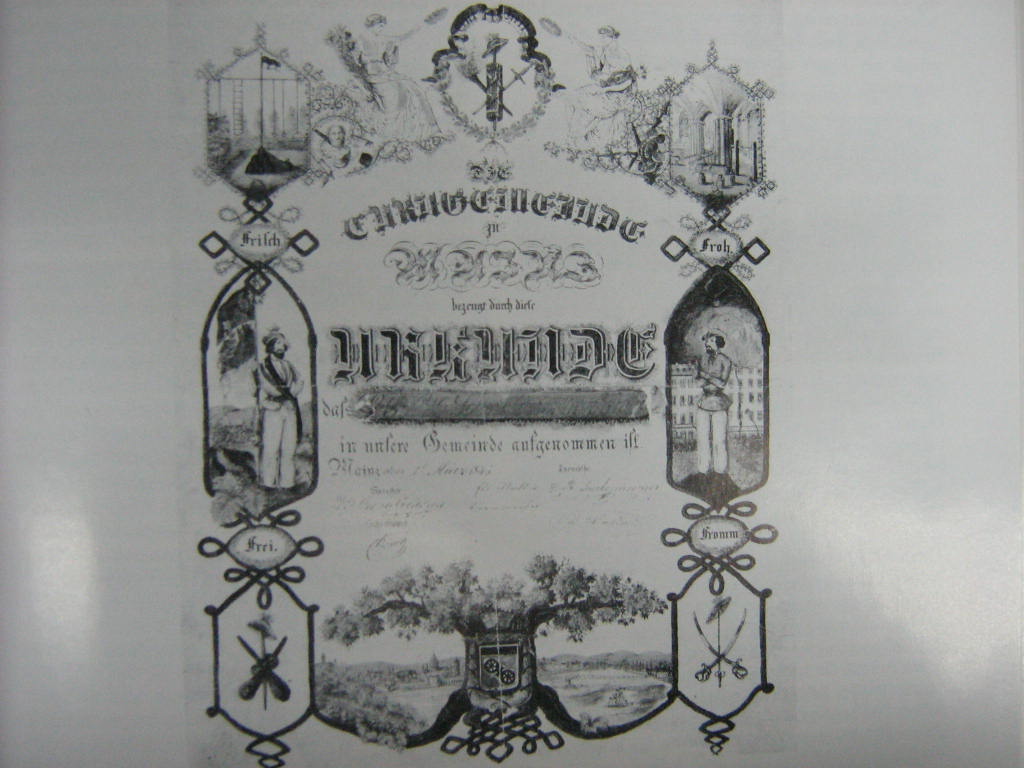

Ausschnitt aus einer Aufnahmeurkunde und eine Aufnahmeurkunde vom 1. März 1846

2. März 1848 Erklärung der Mainzer Turner für den Erhalt der Ruhe, Ordnung und Freiheit

1848, das sturmbewegte Jahr deutscher politischer Erneuerung, brachte auch seinen Niederschlag auf Jahn und

sein Werk, blieb nicht ohne Folgen auf die Entwicklung des Turnwesens in Mainz. Die fortgesetzte Unterdrückung aller

auf konstitutionelle Regierungsform abzielenden Forderungen, die Verfolgung eines jeden etwas zu frei gesprochenen

Wortes, das ständige Spuren und Fahnden nach demagogischen Vereinen mussten naturgemäß Erbitterung aller Schichten

des deutschen Volkes gegen das bestehende System hervorrufen. Es gärte überall dort, wo immer Männer sich zusammen

fanden, um auf die Erfüllung der versprochenen Volksrechte und Freiheiten zu dringen.

Auch der Mainzer Turnverein, mehr als viele andere ähnliche Vereine das Unerträgliche der Vereinsspürerei und

Denunziation erduldend, war mit Leib und Seele bei der Bewegung. Turnbestrebungen und Politik wurden aber leider nur

zu oft in einem Atemzug ausgesprochen. Es war aber auch nicht zu übersehen, daß gar manche Turner die Vereine zum

Tummelplatz ihrer politischen Leidenschaften nutzten. Solche radikalen Elemente machten auch dem Mainzer Turnverein

zu schaffen, und nur mit Mühe gelang es einen abermaligen Zerfall zu über- brücken. Die als Handzettel verbreitete

Erklärung der Mainzer Turner bezeugt, dass man mit allem Nachdruck gegen den Radikalismus vorging.

2. April 1848 Aufhebung der Karlsbader Beschlüsse

Hervorgerufen durch die politischen Wirren der Jahre 1848/49, war auch dem Bestreben, im turnerschaftlichen Leben

eine Einheit zu erlangen, wenig Erfolg beschieden. Die ersten Versuche, die deutschen Turnvereine zu einem großen

Bund zusammenzuschließen, waren eben mit politischen Absichten belastet und mussten darum missglücken.

Am 2. April 1848 trat in Hanau ein Turntag zusammen. Man gründete in Gegenwart von Jahn den "Deutschen

Turnerbund". Der folgende Aufruf zum Beitritt fand jedoch wenig Widerhall, und es wurde ein zweiter Turntag nach

Hanau einberufen, auf welchem sich der "Demokratische Turnerbund" konstituierte. In Mainz war man diesen Hanauer

Tagungen gegenüber anscheinend recht zurückhaltend, denn von einem Beitritt der Mainzer Turner ist nicht die Rede.

Wohl aber wird berichtet, dass man am 3. Juli 1848 dem gegründeten "Allgemeinen Deutschen Turnerbund" beitrat.

4. April 1848 Dritter Besuch Friedrich Jahns in Mainz

Zu Turnvater Jahn aber hielten die Mainzer Turner ihre Treue, ganz im Gegensatz zu zahlreichen Turnern, die sich

bei den stürmischen Hanauer Tagungen zumindest ideell von ihm entfernt hatten. Diese Verbundenheit kam besonders

beim dritten Besuch Jahns in Mainz am 4. April 1848 zum Ausdruck.Den großen Empfang, den man ihm - von Hanau

kommend - bereitete, bestätigtdie hierzu ausgegebene Einladung mit Programm. Die Anwesenheit von Jahn wirkte sich

sehr günstig auf das turnerische Leben in Mainz aus, ein schwarzrotgoldenes Banner wurde von ihm eingeweiht.

1848 Erste Satzung ; Mitgliederzahl über 900

In diesen bewegten Jahren gab sich der Verein die erste Satzung, 57 Paragraphen umfassend. Unverkennbar drückte

darin das Geschehen der damaligen Zeit den Richtlinien seinen Stempel auf; Paragraph 1 lautete: Der Zweck des

Mainzer Turnvereins ist, für die Freiheit und Einheit des Deutschen Volkes mitzuwirken sowie den Brudersinn

und die körperliche und geistige Kraft seiner Glieder zu heben. - Mitglied des Vereins konnte man erst nach

Vollendung des 17. Lebensjahres werden. Das Eintrittsgeld betrug 16 Kreuzer.

Der stürmische Verlauf der Hanauer Tagung hatte die Auflösung des Deutschen Turnerbundes zur Folge. Auch im

Mainzer Turnverein trat eine Gärung zutage, die sich in dem Rücktritt fast sämtlicher Vorstandsmitglieder zeigte.

Dann am 11.Juni wurde einem bedeutungsvollen Antrag zur Annahme verholfen, dass es in allen politischen, nicht

aber in rein turnerischen Fragen der Minderheit freistehe, ihrer eigenen politischen Überzeugung zu folgen, da

auch ein Nichtpolitiker Turner sein könne. Mit diesem Antrag wurde den radikalen Elementen einigermaßen der

Boden entzogen. Der Verein wurde vorerst noch vor Schlimmerem bewahrt. Am 15.August konnte sogar die angefertigte

vierte Fahne im Akademiesaal des Kurfürstlichen Schlosses geweiht werden. Der Verein war in jener Zeit zu

einer hohen Blüte gediehen und zählte über 900 Mitglieder.

2. Oktober 1850 Verordnung zur Auflösung der Turnvereine in Hessen als politische Vereine

Diese Blüte war aber nur von kurzer Dauer, denn auch der Mainzer Turnverein vermochte nicht, starke, politische

Einflüsse in seinen Reihen zu verhindern. Die Wende zum Nachteil der Turnvereine war nicht mehr aufzuhalten.

Da sich außer den sächsischen auch viele süddeutsche, badische und hessische Turnvereine an der freiheitlich

revolutionären Bewegung 1848/49 beteiligt hatten, hielten die betreffenden Regierungen den geeigneten

Zeitpunkt zum Einschreiten gekommen. Die Turnvereine wurden als politische Vereine auch in Hessen durch die

Verordnung vom 2. Oktober 1850 aufgelöst. Von den etwa 300 Vereinen, die 1848/49 bestanden, retteten sich kaum

100 über das folgende Jahrzehnt hinweg.

4. Oktober 1850 Nominelle Auflösung des Vereins und gleichzeitige Neugründung unter dem Namen "Turngemeinde Mainz"

In der Versammlung vom 4. Oktober 1850 wurde die nominelle Auflösung des Vereins, der Austritt aus dem

"Allgemeinen Deutschen Turnerbund" und die Niederlegung der Vorortschaft des "Mittelrheinischen Turnerbundes"

ausgesprochen. Dagegen wurde in Erwägung der allgemein anerkannten Nützlichkeit der Turnerei sowie der

Feuerlösch- und Rettungsmannschaft unter dem Namen "Turngemeinde Mainz" aus dem Bestand der alten Mitglieder

ein neuer Verein gebildet. Fern von jeder politischen Richtung sollte er ausschließlich nur den Zweck haben,

die körperliche und geistige Kraft seiner Mitglieder zu fördern und auszubilden. Turn- und Fechtübungen sollten

Gesundheit, Kraft und Gewandheit des Körpers, Mut und Frische des Geistes bezwecken. Ferner sollte die Mainzer

Turngemeinde ihre durch Übungen erlangten Fähigkeiten dem Gemeinwohl widmen und eine Lösch- und Rettungs-

mannschaft bilden, um bei Feuergefahr die Stadt Mainz vor dem Umsichgreifen des Feuers zu bewahren und den bedrohten

Menschen Eigentum und Leben zu retten.

Um 1857 Rückgang der Mitgliederzahl auf 16 ; Umbenennung in "Mainzer Turnverein von 1817"

Die stillschweigende Anerkennung und Duldung des Vereins durch die Regierung ist in weitgehendem Maße dem

unermüdlichen Leiter der Feuerwehrabteilung des Vereins, Weiser, zu verdanken. Aber auch diese Tatsache vermochte

bei wiederholtem Wechsel der Turnplätze einen allmählichen Rückgang und Verfall des Vereins nicht zu verhindern.

1853 beabsichtigte man ein Turnfest des Mittelrheinischen Verbandes abzuhalten und man empfahl den Turnern in

unauffälliger Kleidung und ohne Fahne zu erscheinen. Die Erlaubnis hierzu wurde aber von den Behörden verweigert

und man gab dem Mainzer Turnverein zu verstehen, dass nur seinem bisherigen Wohlverhalten eine weitere Duldung

zuzuschreiben sei. Auch im darauf folgenden Jahr 1854 musste Mainz, zur Abhaltung eines Turnfestes ausersehen,

mit Rücksicht auf die politischen und finanziellen Verhältnisse verzichten. Bis zum Jahre 1857 schmolz der

Mitgliederbestand bis auf 16 Getreue zusammen. Man erwog sogar bei vermehrter Geldverlegenheit und mangelhaften

Geräten die Auflösung des Vereins. In diesen Jahren kluger Zurückhaltung besannen sich die Turner eines Besseren

Man wandte sich in stärkerem Maße den Leibesübungen zu. Ordnung in die Wertung, System in die Übungen und Klarheit

in die Organisation zu bringen, war sicher eine wertvollere Aufgabe als die Bestrebungen der Revolutionszeit. Auf

Veranlassung des damaligen Geheimen Regierungsrates Schmitt wurde dem Verein die heute bestehenden Benennung

"Mainzer Turnverein von 1817" gegeben. Man verließ die verborgene Turnstätte des Karmeliterklosters, turnte im

Sommer vor dem Raimunditor und im Winter in der Fruchthalle.

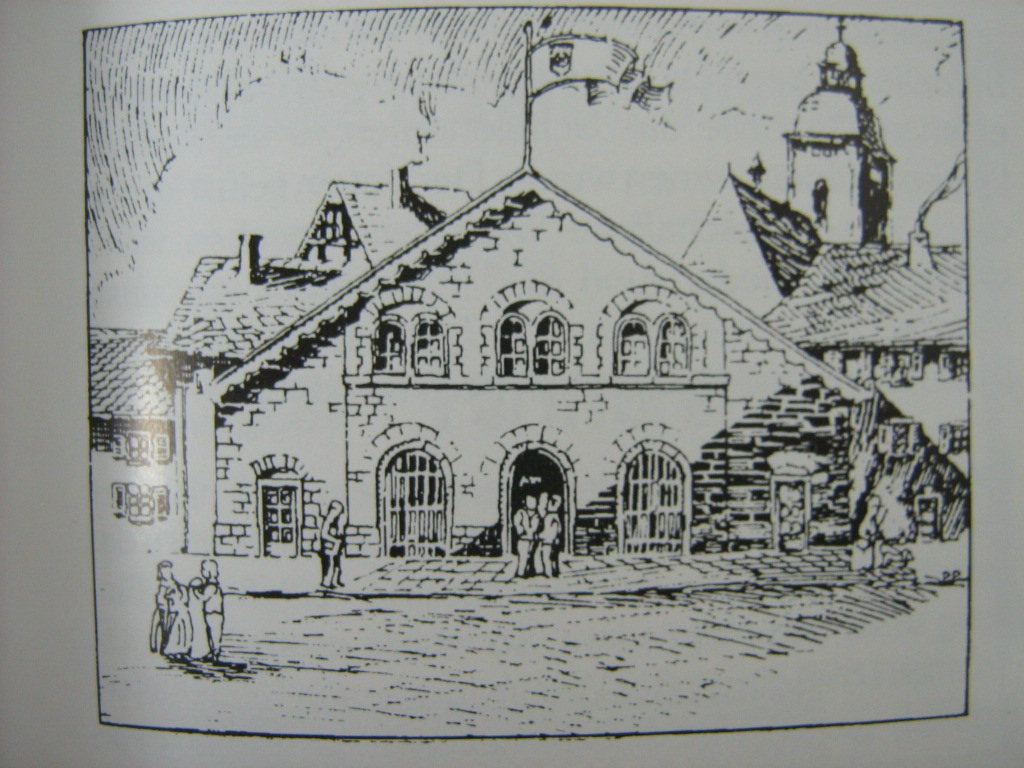

Die Fruchthalle stand auf dem Gebiet des 1793 zerstörten Dominikanerklosters.Sie diente als Frucht-Börse und

Markthalle, dann auch als Turnlokal und Festhalle.

Ab 1858 Neuer Aufschwung, schneller Anstieg der Mitgliederzahl

Unter diesen neuen Aspekten blühte der Verein wieder auf, die Mitgliederzahl mehrte sich, die Geldnot schwand

und der Gerätebestand besserte sich in erfreulicher Weise. Ein weiteres belebendes Ereignis war der Turntag vom

27. März 1859 in Offenbach/Main, bei dem 12 Vereine vertreten waren; unser Mainzer Turnverein von 1817 durch

Fritz Gehry und Schreher. Es wurde die "Vereinigung Mittelrheinischer Turnvereine" gegründet.

16. - 19. Juni 1860 1. Allgemeines Turnfest und Gründung des "Allgemeinen Deutschen Turnerbundes" in Coburg

Ein neuer kraftvoller Aufschwung und die Einigung der deutschen Turner brachte das Jahr 1860. Die bedrückende

Polizeiaufsicht verschwand und immer deutlicher wurde das Verlangen nach deutscher Einheit. Diesen Wandel

ließen auch die Turner nicht ungenutzt. Die "Deutsche Turnerzeitung" appellierte im Jahr 1860 mit einem "Ruf

zur Sammlung" an die deutschen Turner und lud zu einer gemeinsamen Feier ein. Der Ruf fand begeisterten Widerhall

in allen Vereinen und gegen 1000 deutsche Turner fanden sich vom 16.-19. Juni 1860 in Coburg zum 1. Deutschen

Turnfest zusammen. Der Mainzer Turnverein von 1817 war durch Gehry, Michel und von Zabern vertreten. Während

dieser Festtage wurde die "Deutsche Turnerschaft" gegründet und vereinigte etwa 30000 deutsche Turner. Ende

Oktober schied ein Teil der Mitglieder aus und gründete am 11.11.1860 den zweiten Verein in unserer Stadt, "die

Mainzer Turngesellschaft", die heutige Mainzer Turn- und Sportvereinigung von 1860. Im folgenden Jahr wurde in

Mainz ein Turntag abgehalten und der Rheinhessische Bezirksverband ins Leben gerufen, der 9000 Mitglieder

vereinigte, Mainz wurde Vorort. Als Vorort veranstaltete man alsdann 1862 das Bezirksturnfest Auf dem dabei

dam 15. Juni 1862 abgehaltenen Verbandsturntag wurde die erste Vorturnerschule ins Leben gerufen. Vor allem die

Turnerei auf dem Lande erhielt dadurch wesentliche Impulse und die 1817er Turner Gehry, Stumpf, Keller, Christ,

Michel u.a. fuhren all Sonntäglich aufs Land um Turnstunden abzuhalten. Die Gründung mancher rheinhessischer

Turnvereine geht auf diese Zeit zurück. Im Jahre 1866 gewann zum ersten mal auf Anregung von Mitgliedern der

Gedanke eines Turnhallenbaus greifbare Gestalt. Der im Rechenschaftsbericht ausgewiesene Aktienwert und

Kassenbestand von insgesamt 400 Gulden wurden als Baukapital erklärt. Der aus harten Kämpfen hervorgegangene

Mainzer Turnverein von 1817 konnte im Jahre 1867 sein 50jähriges Bestehen feiern. Anlässlich dessen bot es die

Gelegenheit auf eine Tätigkeit zurückzublicken, die berechtes Zeugnis war vom ernsten Streben für Zweck und Ziel

des Vereins. Mit dem Willen, unverrückt zur guten Sache zu stehen, den Gedanken unter den Mitgliedern wach zuhalten

eine bleibende Stätte zu erwerben, sollte der Blick auf eine bessere Zukunft gerichtet sein. In immer greifbareren

Umrissen trat das Vorhaben der Erbauung einer eigenen Turnhalle in Erscheinung. Vorbereitung und Finanzierung

standen ganz im Vordergrund und dazu sollten auch Zusteine zum Turnhallenbau beitragen, die zu dem für heutige

Verhältnisse für den bescheidenem Betrag von 25 Pfennig zu erwerben waren. Einen bitteren Rückschlag erlitt man am

18. August 1867, als die Fruchthalle am Brand vollständig niederbrannte und sämtliche Geräte des Vereins vernichtet

wurden. Ohne eigene Halle war man ja immer noch auf fremde Unterkünfte angewiesen. So musste man in den Sommer-

monaten die Turnplätze stetig wechseln und im Winter im heutigen Heilig-Geist-Restaurant, im Karmeliterkloster oder

eben in der Fruchthalle turnen.

1872 Gründung der Fechtriege als erste eigenständige Abteilung

Die Fechtriege war bereits 1872 als erste Vereinigung zum sportlichen Fechten in Mainz und zugleich als erste

eigenständige Abteilung in unserem Verein gegründet worden. Doch nach Querelen mit der Vereinsführung schieden

fast alle Fechter aus und gründeten im August 1876 den Mainzer Fechtclub. Das Fechten in unserem Verein kam

praktisch zum Erliegen und wurde erst 1888 mit der Neugründung der Fechtriege wieder aufgenommen.

2. August 1877 Erhalt der Rechte einer Körperschaft

Am 2. August 1877 wurde der Verein durch großherzoglichen Erlaß mit den Rechten einer Körperschaft ausgestattet.

1886 Gründung der Männerriege

1887 Gründung der Fechtriege und Vorturnerschaft

12. August 1888 Einweihung der eigenen Turnhalle mit Vereinsheim

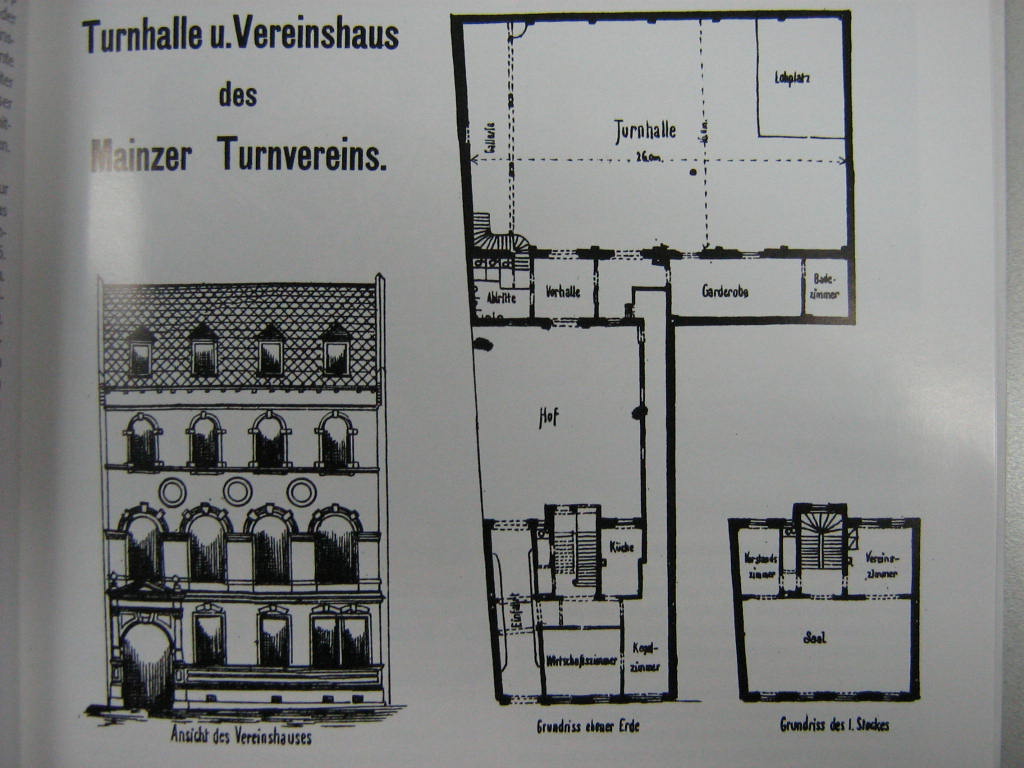

Nachdem Mainz 1879 Vorort des Kreises wurde, übernahm der Verein 1881 die Durchführung des 12. Mittelrheinischen

Turnfestes. Die große Anteilnahme der gesamten Bevölkerung an diesem glänzenden Fest und das günstige finanzielle

Ergebnis brachte die Verwirklichung des Turnhallenbaus ein gutes Stück näher. Aber noch 5 weitere Jahre musste man

sich gedulden bis auf einer außerordentlichen Generalversammlung beschlossen wurde, von der Stadt Mainz in der

Schießgartenstrasse ein Grundstück zu erwerben. Tatkräftig ging es nun ans Werk. Von den eingereichten Entwürfen

für die Halle mit Vereinshaus entschied man sich für denjenigen des Baumeisters Philipp Berdelle, der diesen dem

Verein als Spende überreichte. Nun folgte eine zweijährige Bauzeit.

Entwurf von Philipp Berdelle

Nach 71-jähriger Wanderung, mit oft unglaublichen Widerwärtigkeiten und fast unüberwindlichen Schwierigkeiten,

wurde das Jahr 1888 für unseren Mainzer Turnverein von 1817 zu einem bedeutsamen Meilenstein. Mit einem Festprogramm

zu den Einweihungsfeierlichkeiten vom 12.-15. August wurde das Turnerheim seiner Bestimmung übergeben.

Innenansicht der Turnhalle um die Jahrhundertwende

Mit einem Baukapital von 140 000 Goldmark wurde das Turnerheim erstellt, dessen Ausstattung den höchsten

Anforderungen der damaligen Zeit entsprach. Durch dieses geschaffene Werk konnte der Verein sein Ansehen weiter stärken

und das Schülerturnen wurde mit der eigenen Turnhalle in die Vereinstätigkeit aufgenommen. Die neue Turnhalle mit

Vereinsheim gab nicht nur der turnerischen Tätigkeit vermehrten Auftrieb, auch das gesellige Leben gewann dadurch und

vertiefte die Bindung unter den Mitgliedern.

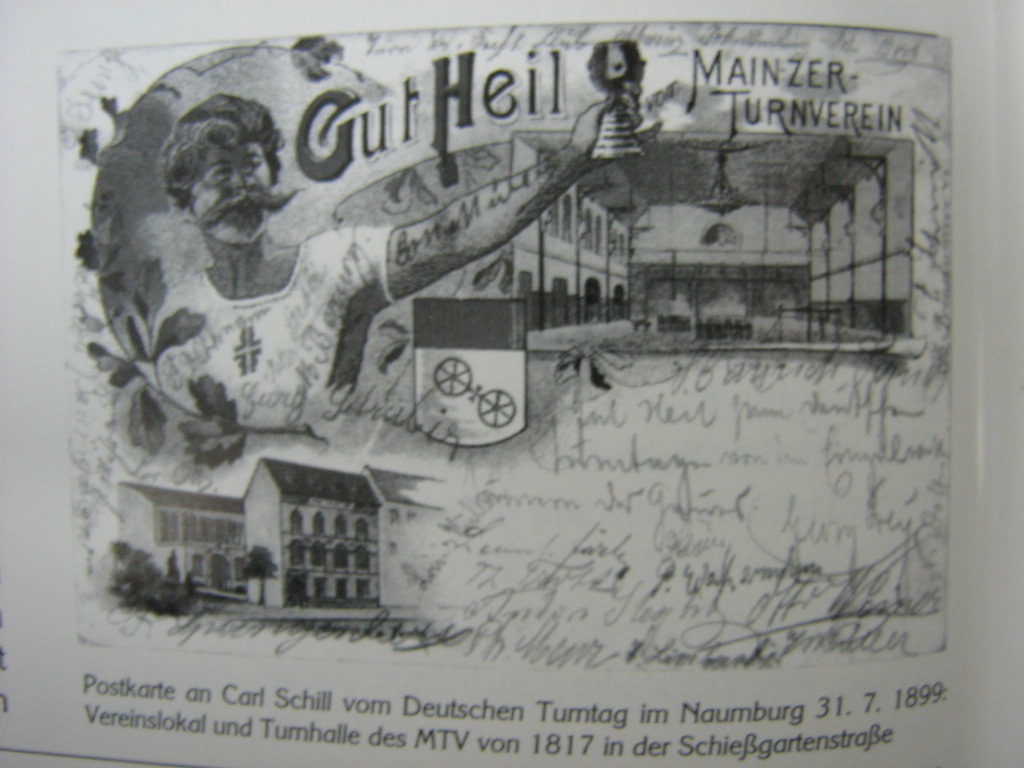

Postkarte an Carl Schill worauf Vereinsheim und Turnlokal vom MTV 1817 zu sehen ist

17.-27. Juli 1892 75-jähriges Bestehen des Mainzer Turnverein von 1817

In besonders prächtigem Rahmen wurde das 75-jährige Bestehen des Vereins gefeiert, dass mit dem 20. Mittelrheinischen

Kreisturnfest in Mainz zusammenfiel. Die Feierlichkeiten begannen am Sonntag, dem 17.Juli 1892, und endeten zugleich

mit dem Turnfest am Mittwoch, dem 27. Juli. Eine hierzu von Reallehrer Philipp See verfasste Festschrift ist leider

nur noch im Auszug erhalten. Aber eine noch vorhandene Jubiläums- Festzeitung und eine Festkarte lassen den Frohsinn

und Stolz erkennen, mit denen man diesen Anlass im Verein und in der Stadt Mainz beging.

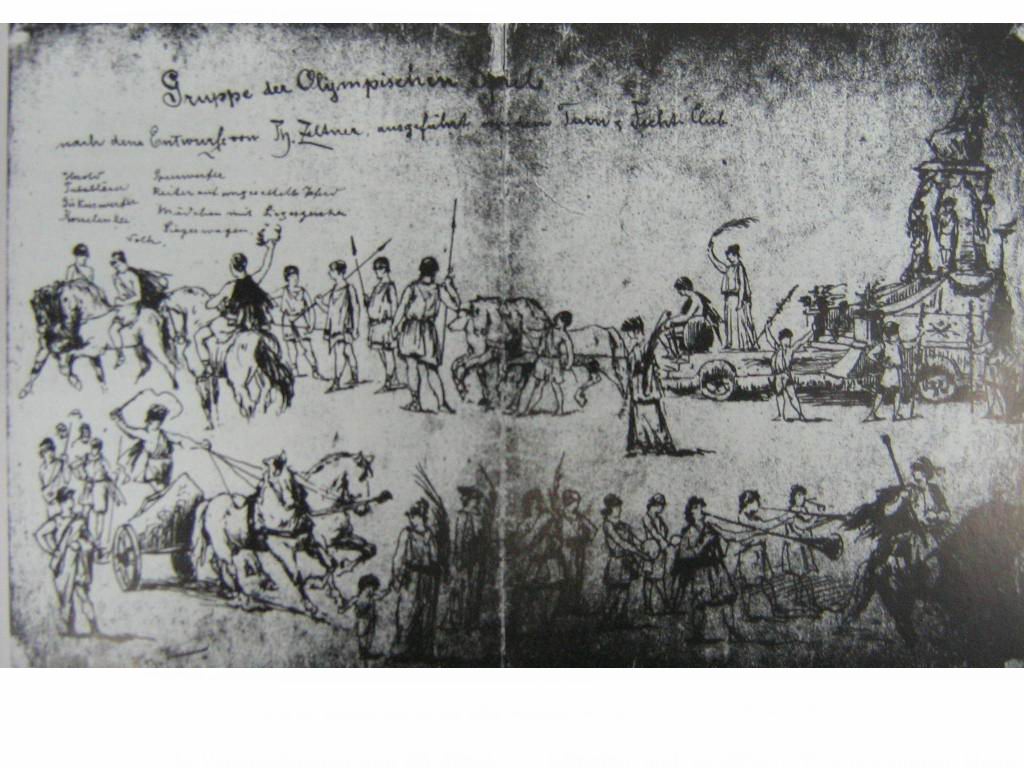

Mannigfaltig waren die Veranstaltungen zum 20. Mittelrheinischen Kreisturnfest mit wiederholten Ehrungen für den

Jubelverein Prunkvoll war der Jubiläums-Festzug, der am Sonntag, dem 24. Juli 1892, durch die Straßen von Mainz zog

und 67 Schaunummern, meist historischer Art, enthielt. Sämtliche Mainzer Vereine und eine Anzahl Innungen sowie Turner

aus 15 Turngauen nahmen daran teil.

1894 - 1905 Gründung weiterer Abteilungen

Gestärkt durch die schönen Erfolge, die das Kreisturnfest in Verbindung mit der 75-Jahrfeier brachte, insbesondere durch

durch den stattlichen Mitgliederzuwachs, konnte der Verein in den folgenden Jahren seinen Aufgabenkreis beträchtlich

erweitern. So erfolgte 1894 die Gründung der Damen-Turnabteilung, 1895 wurde eine Gesangsabteilung ins Leben gerufen

und 1896 eine Radfahrriege. Ebenfalls 1896 wurden die ersten Turnspiele veranstaltet, im Sommer auf dem Platz des

Mainzer Rudervereins - damals noch in der Kaiserstraße -, im Winter Sonntag Vormittag in der Turnhalle.

Turnerische Wanderlust führte bei einem Ausflug im Dezember 1905 zur Gründung der Wanderriege.

1. Januar 1907 Erste Einstellung eines besoldeten Turnlehrers

Immer mehr zeigte es sich, daß die gesamte Leitung des turnerischen Betriebs nicht mehr voll durch ehrenamtliche

Turnwarte bewältigt werden konnte. Dieser Mangel wurde mit der Anstellung eines besoldeten Turnlehrers am

1. Januar 1907 beseitigt. Das Turnen und vor allem das Kinderturnen konnten dadurch bedeutend erweitert werden.

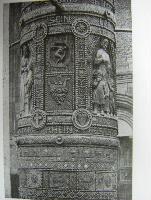

91. Stiftungs-Fest des MTV von 1817 am 15. November 1908.

Die fünf "Ersten Sieger" 1908: J.Jung, W.Malzahn, A.Lösche, O. Mühl, W. Cratz

Dezember 1909 Gründung einer Spiel- und Sportriege und Schneeschuhriege (Skiriege)

Die von beständiger Aufwärtsentwicklung gekennzeichneten Jahre vor dem ersten Weltkrieg hatten auch auf das Vereins-

leben günstigen Einfluss, und man versäumte nicht die Gelegenheit entsprechend zu nutzen. Hatte man sich schon seit

Jahren in verschiedenen Ballspielen geübt, wurde 1909 der Strömung der Zeit Rechnung tragend, eine Spiel- und Sportriege.

gegründet. Diese Riege kann als Vorgängerin der späteren Leichtathletik- und ballspielenden Abteilungen angesehen

werden. Initiator und Leiter war Otto Mühl, ein erstklassiger Leichtathlet seiner Zeit, der an den Olympischen Spielen

1908 in London im Hochsprung teilnahm. Im Dezember des gleichen Jahres wurde durch die Initiative von Georg Schweikart

die Schneeschuhriege (Skiriege) aus der Taufe gehoben.

6. November 1910 Bericht der Spielriege

Aus dem Bericht der Spielriege ist hervorzuheben, dass am 6. November 1910 der 1. Gauspieltag abgehalten und dabei der

Gauspielverband Rheinhessen gegründet wurde. Außer Faust-, Schlag-, Tamburin-, Schleuderball und Barlauf wird erstmals

auch Fussball erwähnt. Und noch eine Gruppe darf nicht vergessen werden: "Gesundheitliches Turnen". Das heißt nach

heutigem Sprachgebrauch "Turnen für Jedermann", das somit im Mainzer Turnverein von 1817 bereits vor über 90 Jahren

geübt wurde. Am Ende des Berichtsjahres 1910 zählte der Verein rund 700 Mitglieder.

1911 Vorbereitungen zur Hundertjahrfeier

Beschwingt durch die Erfolge der vorangegangenen Jahre erschien es nicht verfrüht, bereits im Jahre 1911 die

Vorbereitungen zum 100jährigen Bestehen in die Wege zu leiten, sollte doch dieses Ereignis einen glanzvollen Rahmen

erhalten. Zugleich hatte man sich auch eine große Aufgabe gestellt, dem Verein einen eigenen Turn- und Sportplatz zu

schaffen. Dazu sollte jedes Mitglied in einer groß angelegten Spendenaktion mit einer Jubiläumsgabe nach besten

Kräften beitragen. Durch den Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 wurden alle Vorbereitungen jäh unterbrochen. Trotz

des Krieges, der ganz Europa überzog, ging der Turnbetrieb weiter. Im September 1916 wurde sogar eine Taubstummen-

abteilung gegründet, der 14 Teilnehmer angehörten. Allerdings wurden die Übungsstunden in den Turnsaal der Ober-

Realschule verlegt, da die Vereinsturnhalle als Lazarett diente.

Die Turnhalle des MTV 1817 seit Kriegsbeginn als Lazarett eingerichtet

1914 - 1916 Die Nagelsäule

1914 hatten die meisten Mainzer den Kriegsausbruch noch mit Hurrapatriotismus begrüßt. Spätestens im Laufe des Jahres

1915 jedoch, als die Zahl der Gefallenen und die wirtschaftliche Not immer größer wurden, machte sich Ernüchterung

breit. Es wuchs der Wille, jenen zu helfen, die unter den Kriegsfolgen am schlimmsten leiden mussten. Der damalige

Dr. Göttelmann regte deshalb eine Spendensammlung an. Sie sollte verbunden werden mit der Errichtung eines künstlerisch

gestalteten "Holzgebildes", in das jeder durch Hammerschlag und Nageleintreiben seinen festen Willen zur Unterstützung

der guten Sache bekunden konnte. Am 1. Juli 1916 wurde der erste Nagel eingeschlagen und die Nagelsäule war das Mal als

"Kriegswahrzeichen" zur Linderung der Kriegsnot.Auch der Mainzer Turnverein von 1817 trug mit einem ansehnlichen Betrag

dazu bei und erwarb neben anderen bedeutenden Mainzer Vereinen ein Nagelfeld. Das Feld vom MTV von 1817 zeigt einen

Diskuswerfer und befindet sich über dem Wikingerschiff.

Nagelsäule und Nagelfeld

2. - 5. August 1917 Hundertjahrfeier (Kriegsjubiläum)

Die Hundertjahrfeier vom 2.-5. August 1917 trug ganz den Stempel der Kriegsjahre, bekam aber durch die gleichzeitige

Tagung des Hauptausschusses der Deutschen Turnerschaft eine fette Note. Mit einer kleinen Festschrift, einer besonderen

Ansichtspostkarte und einem Liederheft hat man diesem denkwürdigen Ereignis ein äußeres Zeichen verliehen, das noch

heute erhalten ist. Ein Empfang der Abgeordneten der Deutschen Turnerschaft und der Ehrengäste durch den Oberbürger-

meister der Stadt, Dr. Göttelmann, sowie eine anschließende Feier im Mainzer Stadttheater am Samstag, dem 4. August 1917,

gaben dem 100. Geburtstag unseres Mainzer Turnvereins von 1817 einen würdigen Rahmen. Bemerkenswert ist noch ein

Schreiben des damaligen Kriegsministeriums vom 4. Juli 1917, gemäß dem allen Vereinsmitgliedern, die im Felde standen,

auf Antrag zudieser Hundertjahrfeier Sonderurlaub zu gewähren war.

1919 Die folgenden Jahre nach Kriegsende

Im Jahr 1919 wurde dem Mainzer Turnverein von 1817 sowohl die Turnhalle wie auch der mit großen Kosten hergerichtete

Turnplatz im Zitadellengraben von der französischen Besatzung beschlagnahmt. Nach langen Verhandlungen konnte die

Freigabe der Turnhalle erreicht werden, die aber schon 1923 wieder zurückgenommen wurde. Mit Aufnahme des Vereins-

betriebes in der renovierten Turnhalle am 1. Februar 1921 belebte sich der Turnbetrieb sehr schnell und in kurzer

Folge wurden dem Verein neue Abteilungen angegliedert.

Turnerbuben um 1919 mit ihrem Turnlehrer im Zitadellengraben

1920/21 Hockey, Fussball und Handball

1925 Schwimmen (von 1930 an Schwimm- und Paddelabteilung)

Wie schon gesagt, war die Möglichkeit, den Sportbetrieb in der 1921 freigegebenen eigenen Halle weiterzuführen, nur

von kurzer Dauer. Ende 1923 wurde die Turnhalle erneut von der französischen Besatzungsmacht beschlagnahmt. "Die

Räume des Mainzer Turnvereins werden beschlagnahmt, um eine Verkaufsstelle für die Eisenbahner einzurichten",

lautete der damalige Befehl. Die Halle blieb sechs Jahre lang beschlagnahmt. Ihre Freigabe erfolgte erst wieder im

Jahre 1929, kurz bevor eine andere eigene Halle auf unserem heutigen Sportgelände errichtet werden sollte.

14. Mai 1922 Einweihung des eigenen Sportplatzes an der Schillstraße

Nachdem das Vorhaben, dem Verein zum 100jährigen Bestehen einen Sportplatz zu beschaffen, durch den 1. Weltkrieg

nicht realisiert werden konnte, entstanden durch die Wegnahme des Sportplatzes

nicht realisiert werden konnte, entstanden durch die Wegnahme des Sportplatzes

im Zitadellengraben neue Sorgen um eine Übungsstätte für die Sommermonate. Nach

vielen Mühen konnte Ende März 1921 ein Ackergelände von über 28 000 qm am

ehemaligen Fort Philipp gekauft werden. Unter großen Opfern wurde das Gelände

zu einem neuzeitlichen Turn- und Sportplatzmit Umkleideräumen, Wasch- und Dusch-

anlagen hergerichtet. Am 14. Mai 1922 erfolgte die Einweihung im Beisein der

Spitzen der Behörden und unter großer Anteilnahme der Mainzer Bevölkerung. Nach

der entwicklungsbedingten Trennung zwischen Turnen und Sport im Jahre 1924 und der

Gründung gesonderter Sportverbändeschied die Fussballabteilung - in aller Freundschaft -

- aus dem Verein aus. Die übrigen Abteilungen folgten diesem Beispiel nicht, so das die Einheit gewahrt blieb.

2. Mai 1926 Einweihung des Ehrenmals für die im Ersten Weltkrieg gefallenen Vereinsmitglieder

Nach Kriegsende wurde am 18. Dezember 1918 im Vereinshaus in der Schießgartenstrasse eine schlichte Begrüßungsfeier

zu Ehren der aus dem Felde heimgekehrten Mitglieder abgehalten. Von rund 575 männlichen Mitgliedern trugen über 450

450 die feldgraue Uniform; 54 von ihnen kehrten nicht mehr heim. Den Gefallenen zu Ehren wurde am 2. Mai 1926 ein

Ehrenmal auf unserem Sportplatz errichtet und eingeweiht. Dieses Ehrenmal ist auch heute noch zu besichtigen und befindet

sich am Ende des Auslaufes der Tartanbahn auf einer kleinen Anhöhe.

1926 - 1933 Die zwanziger Jahre

Die zwanziger Jahre waren trotz der Schwierigkeiten von einem lebhaften Turn- und Sportbetrieb gekennzeichnet. Auch die

Inflation mit ihrem Währungsschnitt konnte dem Verein nichts anhaben. Da nahte von ganz anderer Seite eine ernste

Gefahr. Ende 1926 stellte die Stadt einen Bebauungsplan für das Gelände vor dem Gautor auf, wobei unser Sportplatz

von Straßen durchschnitten werden sollte. Nach langen und mühseligen Verhandlungen konnte die Stadt durch einen

Geländetausch von diesem Vorhaben abgebracht werden. An Stelle des Übungsplatzes an der Rathenaustraße erhielt der

Verein Geländeparzellen an der Pariser Straße. Dadurch vergrößerte sich der Platz um 4777 qm und war für lange Zeit

Zeit mit insgesamt 33 460 qm wohl weit und breit der größte vereinseigene Platz.

Die 1. Fussballmannschaft, im 110. Festjahr des Vereins Kreismeister 1927

Die 1. Handballmannschaft besiegt im Endspiel des Jubiläumsturniers 1927 die TG Worms 1846 mit 5:2

Von besonderer Bedeutung war die Hauptversammlung vom 1. Dezember 1928, die von 170 Mitgliedern besucht war. Auf

dieser Sitzung wurde der Bau einer neuen Turnhalle auf dem Sportplatz längs der Schillstrasse beschlossen. Zur

Durchführung dieses Beschlusses kam es jedoch nicht, weil die Turnhalle in der Schießgartenstrasse im Frühjahr 1929

endlich von der Besatzungsmacht freigegeben wurde. Damit blieb der Verein vor einem wirtschaftlichen Abenteuer

bewahrt, das er kaum hätte verkraften können. Anstelle von 400000 Reichsmark in einen neuen Turnhallenbau (heute

ca. 500000 €)steckte der Verein 10 000 Reichsmark in den weiteren Platzausbau und sicherte sich somit eine

spielfähige Freianlage die inzwischen viele Jahre überdauert hat. Aber das Jahr 1928 war auch durch sportliche

Ereignisse gekennzeichnet, nämlich dem 75. Feldbergfest, wo man als erfolgreichster Verein heimkehrte, und dem14.

Deutschen Turnfest in Köln, wo man maßgeblich beteiligt war. Stolz flatterte unser Banner als das älteste dem

Fahnewald voran.

1929 wurde die Fussballabteilung als selbstständige Abteilung gegründet. Einen weiteren bedeutenden sportlichen

Erfolg gab es 1929 durch die Handballerinnen. Diese erreichten über Rheinhessen- und Südwestmeisterschaft das

Endspiel um die deutsche Meisterschaft.

Denkbar knapp unterlag man Vorwärts Breslau mit 2:3 Toren und man war eben nur deutscher Vizemeister geworden.

Die Ende der 20er Jahre einsetzende allgemeine Wirtschaftskrise bereitete auch unserem Verein schwere Sorgen. Aber

es spricht für die damalige Vereinsführung, dass sie diese Notzeit überbrückte. Im Jahr 1930 erfolgte der Bau einer

Tribüne, die erst im Zweiten Weltkrieg verloren ging. Auch der Turn- und Sportbetrieb war rege. Der Verein nahm an 46

verschiedenen Wettkämpfen und Sportfesten erfolgreich teil.

Sportliches Treiben auf dem ausgedehnten Sportgelände um 1930 Im Hintergrund die neu erbaute Tribüne

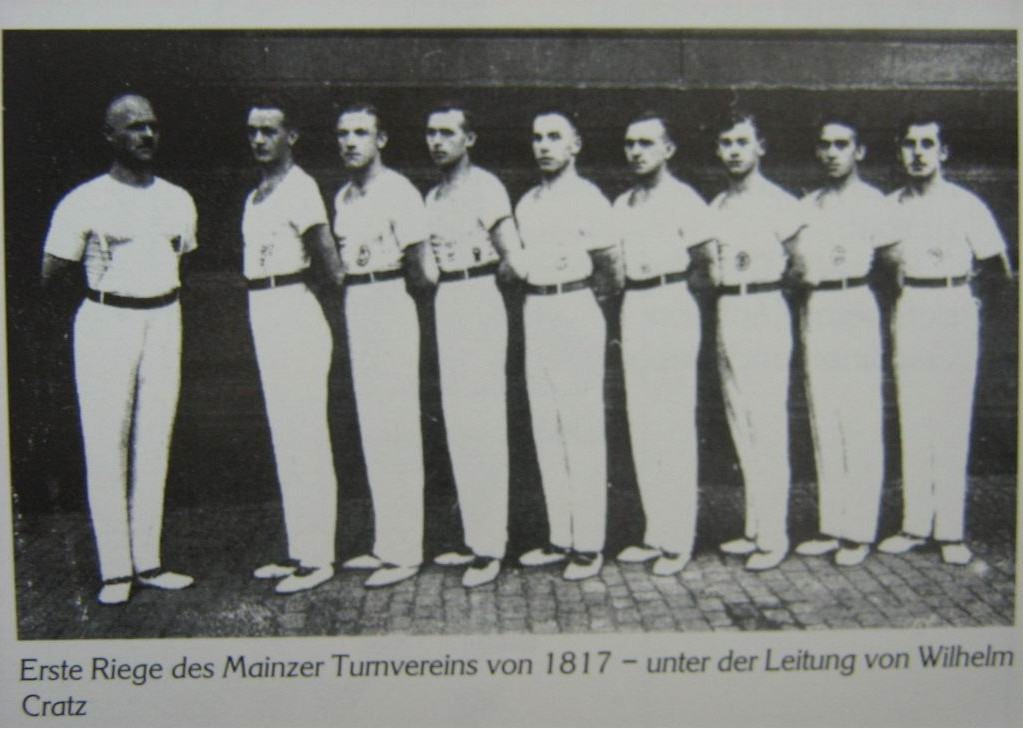

17. Juni 1933 Gleichschaltung des Vereins

Absetzung des gewählten Vorsitzenden und Einsetzung eines kommissarischen Vereinsführers

Der folgende Zeitabschnitt zählt mit zu den schwersten des Vereins und

erstreckt sich über zwölf schicksalsträchtige Jahre. An seinem Ende

drohte dem Mainzer Turnverein von 1817 abermals der Untergang. Der

politische Umschwung im Januar 1933 mit seinen tief greifenden Folgen für

die gesamte Struktur des deutschen Volklebens ergriff selbstverständlich

auch unseren Verein. Nachdem Rücktritt des Ersten Vorsitzenden Ernst

Cantor Anfang 1933, übernahm Dr. Georg Gröss den Vorsitz. Doch seine

Amtszeit war nur von kurzer Dauer. An einer für Samstag, dem 17. Juni

1933, einberufenen außerordentlichen Mitgliederversammlung mußte sich

auch unser Verein der nationalen Erhebung und dem Führerprinzip fügen;

er wurde gleichgeschaltet. Die Zeit von der Machtübernahme der Nationalsozialisten

am 30. Januar 1933 bis zu der Versammlung am 17. Juni des gleichen Jahres gleicht jenen Sturmwogen,

die unseren Verein im Laufe seiner geschichtlichen Entwicklung wiederholt

erschütterten, immer dann nämlich, wenn Politik und Sport miteinander

verquickt und politische Fanatik in die sportliche Gemeinschaft getragen

wurde. In dieser Versammlung am 17. Juni 1933 kam es daher zu heftigen

Auseinandersetzungen, und unter lautstarkem

Protest verließ eine große Anzahl Mitglieder die Versammlung. Geändert aber

hat sich an den Maßnahmen des neuen Führers nichts. Der seitherige Vorstand

wurde seiner Ämter enthoben und Studienrat Ludwig Zerbes als neuer

kommissarischer Vereinsführer eingesetzt. Der angesetzte Vorstand erhob gegen

diese Maßnahmen Protest und verlangte die sofortige Wiedereinsetzung. Diesem

Begehren kam man freilich nicht nach, was dann zum geschlossenen Austritt von

über 200 Mitgliedern und der Gründung des Mainzer Hockey-Clubs führte. Da

außer den Hockeyspielern auch zahlreiche Handballer und Leichtathleten zum

neuen Verein wechselten, bedeutete dies einen empfindlichen Schlag für

unseren Verein, zumal man gerade in diesen beiden Sportzweigen über die

Grenzen Rheinhessens hinaus führend war.

Der Wille, auch unter den veränderten Verhältnissen Sport zu treiben,

setzte sich durch und ließ das Vereinsleben allmählich wieder normalisieren.

Auch kamen die meisten Handballer und Leichtathleten allmählich wieder zu

ihrem alten Verein zurück, nachdem weder unser Verein noch der neugegründete

Mainzer Hockey-Club kaum eine Mannschaft stellen konnte. Durch tatkräftige

Unterstützung von Oberturnwart Wilhelm Cratz und Willy Spengler als neuer

Vereinsturnlehrer kam Anfang 1935 wieder Schwung in die verschiedenen

Abteilungen.

<img border="0" src="/grafiken/geschichte/turnenhalle.jpg" width="448" height="338"><br>

<font size="1">"Volk am Gerät!" Stramme Riegenordnung am Barren in der

Marienschule um 1933. Bis weit in die 60er Jahre stand die kleine Halle dem

"1817" zur Verfügung.</font>

An verschiedenen turnerisch-sportlichen Veranstaltungen beteiligte sich

stets eine stattliche Mitgliederzahl aus unserem Verein und hervorzuheben war

die Teilnahme am Turnfest in Saarbrücken, an dem in vier Abteilungen mit

einer Musterriege geturnt wurde und bei dem sich die Mannschaft unseres

Vereins besonders hervortat.

11./12. August 1942 Zerstörung der Turnhalle mit Vereinsheim durch Bombenangriff

Das 16. Deutsche Turnfest 1938 in Breslau, an dem auch unser Verein mit

einer starken Mannschaft teilnahm, war die letzte große Turnschau vor dem

Ende des Reiches, und seinem völligen Untergang in Tod und Zerstörung. Der

Ausbruch des Zweiten Weltkrieges am 1. September 1939 überschattete das

gesamte wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben in unserem Vaterland und

lastete mit lähmender Hand auch auf unserem Verein. Der Übungs- und

Sportbetrieb ging durch die Kriegsgeschehnisse rapide zurück, vor allem auch

durch die Einberufung der damals jüngeren Jahrgänge. Auch die Vorbereitungen

zum 125jährigen Bestehen im Jahre 1942 waren nicht mehr möglich. Dieses

erhoffte frohe Ereignis wurde zum bittersten Erlebnis in der Geschichte

unseres Mainzer Turnvereins von 1817 und der 11./12. August 1942 zum

schwärzesten Tag. In dieser Nacht ging bei einem der ersten

Bombenangriffe auf Mainz unsere Turnhalle mit Vereinsheim in der

Schießgarten- straße in Schutt und Asche unter. Die Halle war bis auf die

umgebenden Mauern ausgebrannt und das Vorderhaus bis auf das Kellergeschoß

zur Ruine geworden. Dabei wurde auch das gesamte wertvolle Archiv des Vereins

vernichtet, so dass die vorliegende Vereinschronik nur dadurch ermöglicht

wurde, dass das verstreut in Privathand oder Bibliotheksbesitz befindliche

Quellenmaterial in mühevoller Kleinarbeit erschlossen und ausgewertet werden

konnte.

Um den Übungsbetrieb nicht ganz erliegen zu lassen, fand man eine

Ausweichmöglichkeit im Keglerheim an der Saarstraße, dessen Saal benutzt

werden konnte. Wie schon vor der Vernichtung der eigenen Turnhalle wurden auch

jetzt zu den Übungsstunden einige Brudervereine eingeladen, um einen

lebendigen Turnbetrieb gestalten zu können. Dazu gehörte auch der Turnverein

Jahn, der ebenfalls durch den Bombenangriff seine Turnhalle verloren hatte. So

versuchte man mit allen Mitteln, das Vereinsleben in dieser schweren Zeit wach

zuhalten und den Fortbestand des Vereins zu sichern.</p>

1945/46 Wiederaufbau; Zusammenschluss mit dem Turnverein Jahn

Schon bald nach dem totalen Zusammenbruch im Mai 1945 erwachte wieder ein

neues Leben aus den Ruinen. Wilhelm Cratz war es, der die Geschicke des

Vereins entschlossen in die Hand nahm. Es ist sein Verdienst, unseren alten

Mainzer Turnverein von 1817 über die Wirrnisse der ersten Nachkriegsjahre

erhalten und den reichen Grundbesitz, insbesondere unseren Sportplatz an der

Pariser Straße, vor fremdem Zugriff bewahrt zu haben. Gleich im Jahre 1945

erfolgte auch der endgültige Zusammenschluss mit dem Turnverein Jahn. Dadurch

kamen anerkannte und erfolgreiche Turnerfachkräfte zu uns, und man kann mit

Recht sagen, dass durch diese Vereinigung das Turnen in Mainz erhalten blieb.

Aber eine Gefährdung bestand weiterhin, denn neben anderen Sportarten blieb

auch das Turnen seitens der französischen Besatzungsmacht für mehr als zwei

Jahre verboten.

War das 125jährige Bestehen unseres Vereins im Jahre 1942, wie schon das

100jährige, in einen Krieg gefallen, holte man im Jahre 1947 die Gelegenheit

nach und feierte das 130jährige Bestehen in bescheidenem Rahmen. Die

Festveranstaltung fand im Stadthaus am Pulverturm statt.

Nach der Normalisierung der wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse

durch die Währungsreform 1948 schaffte man mit dem Wiederaufbau des

Vereinshauses in der Schießgartenstraße als Mietswohnhaus eine gute

Ertragsquelle, um den weiteren Aufbau des Vereins in finanzieller Hinsicht zu

sichern. Das turnerische und sportliche Leben nahm einen regen Fortgang und

die neu ins Leben gerufenen Turn- und Sportverbände bemühten sich die

sportliche Tätigkeit wettkampfmäßig zu fördern.</p>

Im Jahr 1949 gründete man dann die ersten Basketballmannschaften.</p>

August 1960 Verleihung des Walter - Kolb - Schildes

Ein weiterer Höhepunkt war die 100-Jahr-Feier des Deutschen Turnerbundes

vom 10. - 14. August 1960, an dessen Gründungsstätte in Coburg. Auch unser

Verein gehörte damals zu den Mitbegründern. Nach 100 Jahren waren wir wieder

dabei und wurden als zweitältester Turnverein Deutschlands mit dem zu diesem

Anlass geschaffenen "Walter-Kolb-Anzeige Junghans Schild" besonders geehrt.

<p><img border="0" src="/grafiken/geschichte/kolbschild.jpg" width="479" height="615"><br>

Diese Auszeichnung wurde nur fünf Vereinen verliehen.

24. Juni - 2. Juli 1967 Feiern zum 150 jährigen Jubiläum; Verleihung des Jahn-Schildes

Noch rechtzeitig zum 150jährigen Jubiläum konnte es ermöglicht werden,

den nun schon vierzig Jahre bestehenden Sportplatz von Grund auf neu zu

gestalten und zu renovieren. Durch die in den Nachkriegsjahren und bis heute

noch nicht ausreichend vorhandenen Sportstätten wurde der Platz übermäßig

beansprucht und war an der Grenze dessen, was einem Sportplatz zugemutet

werden darf. So erfreulich und ersprießlich sich der Aufbau unseres Mainzer

Turnvereins von 1817 nach 1945 entwickelt hat, war es leider nicht möglich,

nach der Vernichtung der Turnhalle in der Schießgartenstraße wieder eine

vereinseigene Halle zu bauen. An dem Willen und Wollen hat es zwar nie

gefehlt, die finanziellen Erfordernisse geboten aber immer Einhalt. Unser

Mainzer Turnverein von 1817 konnte im Jubeljahr 1967 auf die 150 Jahre seines

Bestehens zurückblicken. Mit 1366 Mitgliedern, davon 813 Kinder, Schüler und

Jugendliche unter 21 Jahren, die von 30 Übungsleitern in den verschiedenen

Sportzweigen betreut wurden, konnte der bis dahin höchste Bestand verzeichnet

werden.

Das 150jährige Jubiläum wurde im großen Stil gefeiert, war es doch nach

75 Jahren das erste Jubiläum, das nicht in die Wirren eines Weltkrieges fiel.

Die Jubiläumsveranstaltungen fanden vom 24. Juni bis zum 2. Juli statt. Neben

vielfältigen sportlichen Veranstaltungen auf unserem Sportgelände hatten sie

ihre Höhepunkte im Jubiläumsfestball am Samstag im Kurfürstlichen Schloß

und in der Akademischen Feier am folgenden Tag an gleicher Stätte. Die

Festrede hielt der Vorsitzende des Hessischen Turnerbundes Franz Wilhelm Beck,

der lange Jahre als Mitglied unseres Vereins in verantwortungs- vollen

Positionen erfolgreich tätig war. Der Deutsche Turnerbund verlieh dem Verein

den Jahn-Schild für 150jährige Treue zum deutschen Turnen.

<p><img border="0" src="/grafiken/geschichte/jahnschild.jpg" width="299" height="370">

<p><font size="2">Rückblickend konnte festgestellt werden, dass das 150jährige Jubiläum

der seit Jahrzehnten bedeutendste Höhepunkt der Vereinsgeschichte in

sportlicher, geselliger und kultureller Hinsicht war. Stellvertretend für die

vielen positiven Kritiken sei hier das Urteil des Ersten Vorsitzenden des

Deutschen Turnerbundes erwähnt:"Diese Chronik ist nicht nur ein Stück

Vereins- und Stadtgeschichte. In ihr spiegelt sich auch die Geschichte des

Deutschen Turnwesens und unserer staatlichen Entwicklung in den letzten 150

Jahren wider".</p>

1. Juni 1974 Einweihung des Vereinsheims an der Schillstraße

Immer mehr reifte in den sechziger Jahren die Erkenntnis, dass zu einer

engeren Bindung der Mitglieder untereinander ein Vereinszentrum gehört, nicht

zuletzt, um auch damit einer Verselbstständigung und zum Auseinanderdriften

der Abteilungen entgegen zu treten. Aus diesem Grund wurde das große

Vorhaben, auf unserem Sportgelände an der Pariser Straße/Schillstraße

anstelle der alten "Baracken" ein neuzeitliches Vereinsheim zu

bauen, intensiv vorangetrieben. Erstmals wurden 1969 konkrete Pläne und

Kostenschätzungen vorgelegt und in der Hauptversammlung desselben Jahres

diskutierte man über "Turnhalle oder Vereinsheim". Zunächst ging

man von der Vorstellung aus, neben einem Vereinsheim mit Gaststätte auch eine

Turnhalle zu realisieren. Doch dies musste Wunsch- denken bleiben, denn die

Kosten wären hierfür nahe an die 1 Millionen Grenze gekommen und hätten mit

den unausweichlichen jährlichen Unterhaltungskosten ein unverantwortliches

finanzielles Abenteuer bedeutet. Doch noch zogen drei Jahre ins Land, die

gefüllt waren mit Diskussionen über das Wenn und Aber, sowie Gestaltung des

Heims und deren Finanzierung. Endlich war es soweit:</p>

<p><img border="0" src="/grafiken/geschichte/abriss.jpg" width="225" height="233">

<img border="0" src="/grafiken/geschichte/vereinsheim.jpg" width="225" height="234">

<p><font size="2">Im Frühjahr 1973 war der Bau des Vereinsheims beschlossen und die

Finanzierung des Kostenaufwands von rund 550 000 DM war sichergestellt. Am 2.

April 1973 war "Erster Spatenstich" für unser neues Vereinsheim.

Die Baracke, die jahrelang behelfsmäßig als Vereinsunterkunft, Gaststätte

und Umkleideräume diente und immer mehr zu einem unansehnlichen Schandfleck

geworden war, wurde abgerissen.

<p><font size="2">An gleicher Stelle entstand das neue repräsentative Vereinsheim. nach

14-monatiger Bauzeit konnte das Bauwerk mit einer offiziellen Einweihungsfeier

am 1. Juni 1974 seiner Bestimmung übergeben werden.Ein launisches Spiel

des Zufalls konnte man es nennen, dass während des Baues des neuen

Vereinsheims das ehemalige traditionsreiche Vereinszentrum in der

Schießgartenstraße abgerissen wurde.

1974 - 1979 Gründung weiterer Abteilungen und Eintrag ins Vereinsregister

Immer mehr Turnspiele lösten sich aus der Turnabteilung und gründeten

eigene Abteilungen: zunächst 1974 Volleyball, seit 1968 als Sportgruppe bei

den Turnspielen geführt, dann 1975 Faustball und Prellball. Eine Gruppe von

Sportkeglern schloss sich 1978 dem Verein an und bildeten die Kegelabteilung.

Begleitet und unterstützt wurden die strukturellen Veränderungen durch

die Notwendigkeit, eine neue Satzung abzufassen und zu beschließen. Das aus

dem vorigen Jahrhundert stammende Kooperationsrecht war im Zuge der in den

70iger Jahren betriebenen Vereinheitlichung der Rechtsvorschriften für

Vereine in Deutschland zugunsten des Vereinsrechts aufgegeben worden. Vor dem

Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuches im Jahre 1900 gegründete Vereine

mit Kooperationsrechts, wie der Mainzer Turnverein von 1817, mussten sich bis

Ende 1979 in das Vereinsregister eintragen lassen. Dazu war eine neue Satzung

vorzulegen, die den Erfordernissen des im BGB verankerten Vereinsrechts

entsprach. Diese neue Satzung, die sich seit Jahren bewährt, wurde in der

Hauptversammlung vom 27. März 1979 mit überzeugender Mehrheit angenommen.

Hervorzuheben ist besonders die gestärkte Funktion des Turnrates, der als

Bindeglied zwischen Vorstand und Abteilungen fungiert. Damit nimmt der Turnrat

unmittelbar Einfluss auf die interne Sportpolitik des Vereins und leistet

einen echten Beitrag zur Demokratisierung der Entscheidungsprozesse. Der

Eintrag ins Vereinsregister wurde am 31. Dezember 1979 durchgeführt.

1980 Verkauf des Großteils des Sportgeländes an die Stadt Mainz

Das neue Vereinsheim entwickelte sich schnell zu einem bevorzugten

Treffpunkt der Mitglieder. Die für jeden zugängliche Gaststätte erfreut

sich bis heute größter Beliebtheit bei den Mitgliedern ebenso wie bei den

Bewohnern des umliegenden Wohngebietes. So erfreut der Vorstand über diese

erhoffte Entwicklung war, die Medaille hatte leider auch eine Kehrseite: Die

Baukosten waren aus dem Ruder gelaufen. Sie wurden noch 1974 vorläufig mit

835 000 DM angegeben, die Erhöhung mit allgemeinen Kostensteigerungen,

baulichen Erweiterungen und Kosten für die Außenanlagen begründet. Die

Schlussabrechnung zeigte in den folgenden Jahren das wahre Desaster: Die

Gesamtkosten lagen beträchtlich über 1 Mio DM und hatten sich gegenüber dem

ursprünglichen Ansatz mehr als verdoppelt. Der Verein sass auf einem

Schuldenberg von rund 1 Mio Mark, dem allerdings immer noch ein

beträchtlicher Grundbesitz gegenüberstand. Eine Sanierung der

Vereinsfinanzen durch den Verkauf eines Teils des Grundbesitzes war

unausweichlich. Verhandlungen mit der Stadt Mainz, die auf den Erhalt des

Sportgeländes in der unmittelbaren Nachbarschaft des Schulzentrums angewiesen

war, und der Sparkasse Mainz als Hauptgläubiger wurden aufgenommen. Geplant

war der Verkauf des großen Sportfeldes mit der 400m Rundlaufbahn und des

Geländes der ehemaligen Rollschuhbahn. Vereinsheim, Altbauparzelle und

Tennisplatzanlage bliebe dem Verein. Die Verhandlungen zogen sich viele Monate

hin, kamen aber zu keinem greifbaren Ergebnis. In einer am 6.Juni 1980

stattgefundenen Mitgliederversammlung wurde festgelegt, nachdem die

Verhandlungen mit der Stadt Mainz wieder aufgenommen wurden, eine Fläche von

ca. 20.600 qm zu einem Verkaufspreis von 614.000 DM an die Stadt Mainz zu

veräußern. Dies führte zwar nicht zur völligen Entschuldung, verminderte

aber die Schuldenlast in dem Masse, dass der Verein wieder atmen konnte.

25. Mai 1984 Verleihung der Sportplakette des Bundespräsidenten

Eine hohe Anerkennung von außen erreichte den Verein durch die Verleihung

der Sportplakette des Bundespräsidenten am 25. Mai 1984. Bei der damaligen

ersten Verleihung der neu geschaffenen Auszeichnung war der Mainzer Turnverein

von 1817 als erster und einziger Verein aus Rheinland-Pfalz dabei.

Bundespräsident Karl Carstens verlieh Plakette und Urkunde persönlich auf

einer großen Festveranstaltung in Bad Homburg. "Als Auszeichnung für

die in langjährigem Wirken besonderen Verdienste um die Pflege und

Entwicklung des Sports in unserem Lande" - so hieß es in der

Verleihungsurkunde. Die Auszeichnung würdigt die ehrenamtliche Tätigkeit,

drückt den Dank für übernommene Mühen und Lasten aus, ist aber auch

Verpflichtung für die Zukunft.

1991/92 Neubau des Sportplatzes an der Schillstraße

Große Sorge bereitete Mitte der 80iger Jahre der äußerst schlechte

Zustand des Hauptfeldes der Sportanlage. Bei trockener Witterung verwandelte

er sich in eine Staubwüste, bei Regenwetter in eine Seenplatte. Betonharte

Stellen wechselten mit knöcheltiefem lockeren Sand ab, so dass auch immer

häufiger Sportverletzungen auf die Platzverhältnisse zurückgeführt werden

mussten. Nach über zwanzig Jahren intensiver Nutzung durch Verein und Schulen

war der Platz verbraucht und bedurfte einer dringend notwendigen Sanierung.

Erstmalig 1985 und in den folgenden Jahren immer wieder, wurde der Vorstand

des Vereins bei der Stadt Mainz als neue Eigentümer des Geländes vorstellig,

um eine Sanierung des Hauptfeldes zu erreichen. 1989 erarbeitete das Amt für

Grünanlagen und Naherholung im Benehmen mit dem Sportamt die

Planungsunterlagen. Der Sportausschuss der Stadt ordnete dem Projekt höchste

Priorität zu und der Stadtrat stimmte schließlich in seinen Etatberatungen

für den Doppelhaushalt 1990/91 dem Vorhaben zu, dass mit einem Volumen von

2,7 Mio DM eher einem Neubau als einer Sanierung gleichzusetzen war. Neben dem

Hauptfeld sollte auch das Kleinfeld mit Kunstrasen belegt, die Laufbahn in

Kunststoffausführung neu hergerichtet und das gesamte Freigelände neu

gestaltet und bepflanzt werden. Baubeginn war der 29. April 1991 und wurde mit

12 Monaten Bauzeit veranschlagt. Im Jubiläumsjahr 1992 präsentierte sich die

Sportanlage an der Schillstraße als eine neuzeitliche, in Planung und

Ausführung gelungene Anlage.

So günstig jetzt die Voraussetzungen für die Freiluftsportler waren, so

sehr litten und leiden die Turner und die anderen Hallensport treibenden

Abteilungen an dem Mangel an ausreichender Hallenkapazität. Der Wunsch nach

einer eigenen Turnhalle, in späteren Jahren nach einer städtischen

Sporthalle an der Schillstraße, zieht sich wie ein roter Faden durch die

Vereinsgeschichte der letzten 25 Jahre. Der Traum ist aber immer noch wach

geblieben.

Schlusswort

In diesen Tagen wird viel über mehr Professionalität in den Sportvereinen diskutiert. Was immer die Erfinder dieses

Wortes darunter verstehen, es klingt die Ansicht durch, dass der heute bereits bestehende, zumindest für die nahe

Zukunft zu erwartende Mangel an ehrenamtlichen Mitarbeitern durch gut dotierte Angestellte des Vereins zu beheben

sei. Dies war nie die Grundidee des Mainzer Turnvereins von 1817 - und ist sie auch heute nicht. Der Rückblick auf

die fast 200jährige Vereinsgeschichte lässt erkennen, dass in jeder Phase des Geschehens die leitenden Männer von

einem hohen Maß an Idealismus und Verantwortungsbewusstsein beseelt waren. Nur dadurch konnte der Verein die Wirren

der Zeitläufe überleben und zu dem werden, was er heute ist. Bleibt der Wunsch, dass die heutige und die nächsten

Generationen dieses Erbe zu wahren und zu schätzen wissen und das aus ihnen stets Frauen und Männer hervorgehen

werden, die ihre Kraft in uneigennütziger Weise dem Verein zur Erfüllung seiner Aufgaben zur Verfügung stellen

werden. Dann wird der Mainzer Turnverein von 1817 weiter bestehen, auch zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger

unserer Vaterstadt Mainz.

Quelle: 200-Jahr-Buch des Mainzer Turnverein von 1817